Sociétaire de la Comédie-Française Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Les sociétaires de la Comédie-Française sont, depuis l'origine de la troupe en 1680, des comédiens choisis parmi les pensionnaires ayant au moins une année d'engagement. Après son départ en retraite, un sociétaire peut continuer à jouer ; il devient alors « sociétaire honoraire ». Le doyen ou la doyenne de la Comédie-Française n'est pas le comédien le plus âgé, mais le sociétaire le plus ancien dans la troupe (depuis son entrée comme pensionnaire). Liste des sociétaires de la Comédie-Française[modifier | modifier le code] Note : L'année indiquée en regard du nom est l'année où le comédien a été nommé sociétaire. XVIIe siècle[modifier | modifier le code] XVIIIe siècle[modifier | modifier le code] XIXe siècle[modifier | modifier le code] XXe siècle[modifier | modifier le code] XXIe siècle[modifier | modifier le code] Voir aussi[modifier | modifier le code] Liens externes[modifier | modifier le code]

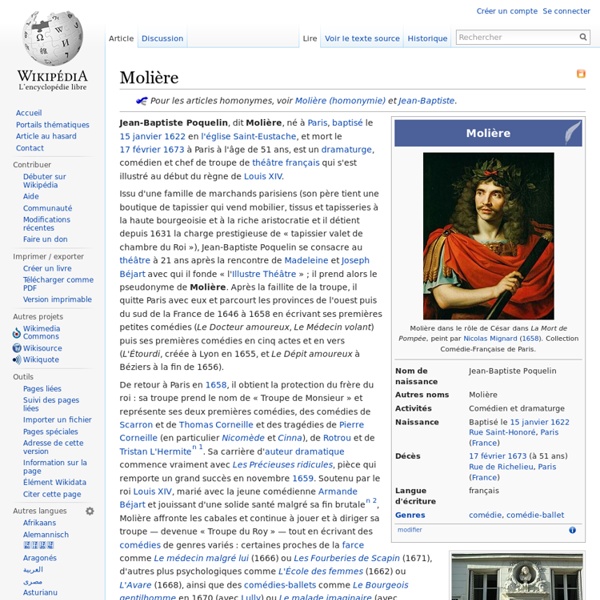

Vie de Molière Jean-Baptiste Poquelin fut acteur, dramaturge, metteur en scène, directeur de troupe, tout à la fois. De plus, il tient sa place dans le panthéon des plus grands écrivains français, non seulement à cause de la façon dont il maniait ses vers, mais parce qu’il fait rire. C’est avant tout un auteur comique, et son œuvre emprunte toute méthode concevable pour exulter ses spectateurs. Sa vie, d’ailleurs, fut une série de tourbillons. Molière remains one of France’s best known playwrights; his comedies continue to be performed all over the world. Molière’s life was full of ups and downs.

Molière (2007 Guy de Maupassant Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Henry René Albert Guy de Maupassant Portrait par Nadar Œuvres principales Signature Biographie Gustave de Maupassant, le père de l'écrivain. Laure Le Poittevin, mère de Guy (date de prise de vue inconnue) Guy passe le reste de son enfance dans la maison « Les Verguies », une grande bâtisse du XVIIIe siècle à Étretat - que Laure sur les conseils de son frère, Alfred Le Poittevin, a acquise avant son mariage[4] - où, entre mer et campagne, il grandit dans l’amour de la nature et des sports en plein air ; il va pêcher avec les pêcheurs de la côte et parle patois avec les paysans. En 1870, il s’enrôle comme volontaire lors de la guerre franco-prussienne. À Paris, Guy de Maupassant passe dix années comme commis d’abord au ministère de la Marine [6] puis au ministère de l’Instruction publique où il est transféré en 1878 grâce à Flaubert ; il y restera jusqu'en 1882. « J'ai la vérole ! Maupassant à la fin de sa vie.

Biographie Molière Linternaute.com > Biographie > Molière Molière Né à Paris le 15/01/1622 ; Mort à Paris le 17/02/1673 Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, a marqué l’histoire du théâtre et de la comédie française. Auteur le plus joué encore à l’heure d’aujourd’hui, Molière s’est distingué par des pièces qui mêlent le comique, le pathétique et la critique. Sur le chemin de la gloire Fils d’un tapissier, il renonce à reprendre l’affaire familiale qui le destinait à une vie bourgeoise et se tourne vers le théâtre. La troupe connaît des débuts difficiles. A l’heure du succès Comédien, chef de troupe et auteur , il écrit des rôles sur mesure pour les membres de sa troupe. Molière tombe malade en 1666. Sa dernière séance Après Amphitryon et L’Avare, Molière signe sa dernière pièce, Le malade imaginaire. Principales oeuvres : Molière : 10 Dates Molière : 134 citations Quelle est votre pièce de Molière préférée ? Molière : des millions de livres vendus... Scandales : Molière n'aurait pas écrit toutes ses oeuvres

Administrateur général de la Comédie-Française Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. L'Administrateur général de la Comédie-Française décide de la programmation des pièces. Il est assisté par un comité de lecture composé de six sociétaires, de membres de Conseil d'Administration, de quatre personnalités du monde des lettres et du théâtre et du doyen[1] de la Comédie-Française. Liste des administrateurs[modifier | modifier le code] Administrateurs de la Comédie-Française, de 1799[2] à nos jours Notes[modifier | modifier le code] ↑ Le doyen est le sociétaire le plus ancien.↑ Date de la réunion du théâtre de la Nation et du théâtre de la République.↑ Commissaire royal par intérim pendant les voyages de Taylor, directeur de la scène lorsque Taylor est à Paris.↑ Révoqué, puis réintégré le 27 novembre 1962 à compter du 31 janvier 1960, démissionnaire. Voir aussi[modifier | modifier le code] Sociétaires de la Comédie-Française Source[modifier | modifier le code]

Molière (Jean-Baptiste Poquelin) De sa naissance à sa reconnaissance Molière Né en 1622 à Paris, Molière de son vrai nom Jean-Baptiste Poquelin fils d’un tapissier du roi fit ses études dans un collège de Jésuites qui accueillait les fils de la noblesse et de la riche bourgeoisie. Il se détourna de la carrière que son père lui destinait au profit de la création d’une troupe de comédiens : « L’Illustre Théâtre ». Cette troupe fut constituée en juin 1643, elle se produisit dans deux salles. Cette troupe est souvent présentée comme une bande de miséreux, toujours sur les chemins, faisant presque l’aumône. En octobre 1658, après plusieurs années passées en province, ils jouèrent pour la première fois devant Louis XIV, et obtinrent la jouissance de la salle du Petit-Bourbon. Les ennuis commencent Très vite, il se heurta aux Comédiens du roi. Sa vie privée n’a pas été facile non plus. Sa mort Où repose réellement Molière ? Le 21 février 1673 Molière est inhumé au cimetière Saint Joseph, sous la croix Ses principales oeuvres

Le cas de Tartuffe Le cas de Tartuffe Au Québec, la tradition du carnaval d’hiver est née vers la fin du XVIIe siècle. À l’époque du carnaval de Québec, les réjouissances étaient à l’honneur. Les autorités soutenaient les divertissements en finançant diverses activités pour occuper les gens durant la morte saison. Lors du carnaval, l’élite de la Nouvelle-France pouvait assister à des pièces de théâtre au château Saint-Louis. Pendant l’hiver 1693-1694, une troupe d’amateurs décide de produire au Québec le Tartuffe de Molière. Le lieutenant Jacques de Mareuil, de la marine royale, arrivé à Québec durant l’été 1693, propose de participer aux représentations théâtrales. On se prépare donc à représenter le Tartuffe de Molière. C’est alors que Jean-Baptiste de La Croix de Chevrières de Saint-Vallier, évêque de Québec, effrayé par la mauvaise influence que la pièce pourrait avoir sur ses ouailles, décide d’intervenir. Le 16 janvier 1694, l’évêque publie deux mandements. Lire aussi :

Gustave Flaubert Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Gustave Flaubert Gustave Flaubert. Œuvres principales Gustave Flaubert est un écrivain français né à Rouen le 12 décembre 1821[1] et mort à Croisset, lieu-dit de la commune de Canteleu, le 8 mai 1880. Biographie Il naît le 12 décembre 1821 après une sœur et deux frères décédés en bas âge[4], et sera délaissé en faveur de son frère aîné, brillant élève admiré par la famille (prénommé Achille comme son père à qui il succèdera d'ailleurs comme chirurgien-chef de l'Hôtel-Dieu de Rouen). Adolescent aux exaltations romantiques, il est déjà attiré par l'écriture au cours d'une scolarité vécue sans enthousiasme comme interne au Collège royal, puis au lycée de Rouen, à partir de l'année 1832. Dispensé de service militaire grâce au tirage au sort qui lui est favorable (cela se pratiquait ainsi à l'époque), Flaubert entreprend sans conviction, en 1841, des études de Droit à Paris, ses parents souhaitant qu'il devienne avocat. Madame Bovary Salammbô Œuvres