La guerre d'Algérie et la décolonisation. - Cours 3ème Mistral

Comme nous avons pu le constater, ce documentaire se concentre sur le problème algérien. Mais pour le comprendre correctement, il nous faut le replacer dans son contexte historique, contexte qui est rapidement et sommairement évoqué avec la présentation de Pierre Mendes France. Le Contexte.

Algérie - La guerre d'indépendance

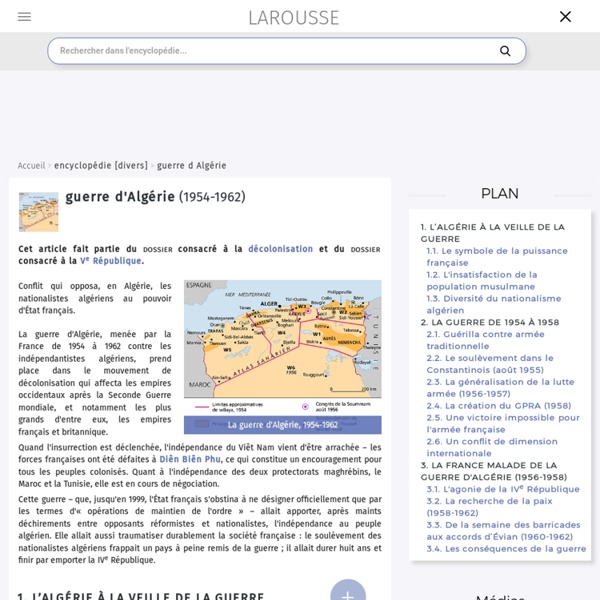

Occupée par la France en 1830, l'Algérie devient en 1954 le théâtre de la plus douloureuse guerre de décolonisation qu'ait connue la France et même l'ensemble des pays européens. C'est le résultat des maladresses gouvernementales, de l'égoïsme obtus des colons européens et des brutalités sans scrupules des indépendantistes musulmans. Une « guerre sans nom » Encouragés par la défaite française en Indochine, les indépendantistes algériens lancent une trentaine d'attentats plus ou moins désordonnés le 1er novembre 1954. C'est la « Toussaint rouge » : récoltes incendiées, gendarmerie bombardée...

Crise de l'été 1962

Cette période reste encore méconnue du grand public algérien. Pour les historiens, la « crise de l’été 1962 » est le début de « l'indépendance confisquée[2] » par le « clan d'Oujda », qui a définitivement scellé le destin politique et économique de l'Algérie où l'armée occupe toujours une place centrale. Contexte[modifier | modifier le code] Après une terrible guerre qui a duré huit longues années et qui a fait des centaines de milliers de morts, un cessez-le-feu est signé le 19 mars 1962 entre le gouvernement français et Krim Belkacem, chef de la délégation du Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA) dans le cadre des accords d'Évian qui conduiront, le 1er juillet 1962, à un référendum populaire se prononçant massivement pour l'indépendance de l'Algérie.

La guerre d’Algérie a commencé à Sétif le 8 mai 1945, par Mohammed Harbi (Le Monde diplomatique, mai 2005)

Désignés par euphémisme sous l’appellation d’« événements » ou de « troubles du Nord constantinois », les massacres du 8 mai 1945 dans les régions de Sétif et de Guelma sont considérés rétrospectivement comme le début de la guerre algérienne d’indépendance. Cet épisode appartient aux lignes de clivage liées à la conquête coloniale. La vie politique de l’Algérie, plus distincte de celle de la France au fur et à mesure que s’affirme un mouvement national, a été dominée par les déchirements résultant de cette situation.

Les colonies au xixe siècle

Les Colonies françaises, couverture d’un cahier scolaire de 1900 Private Collection/Archives Charmet/Bridgeman Giraudon

Harkis, les oubliés de la guerre d’Algérie – Histoire et témoignages

Harkis… Les oubliés Harkis… Les oubliés Les harkis sont les Algériens qui ont choisi de combattre aux côtés de l’armée française durant la guerre d’Algérie (1954-1962). Craignant les représailles du Front de libération nationale (FLN) après la signature des accords d’Évian, en mars 1962, environ 100 000 d’entre eux ont quitté l’Algérie pour s’installer dans le sud de la France.

En Afrique, à rebours de la théorie de l’artificialité des frontières, les populations se sont largement approprié les limites issues de la colonisation. L'analyse de Caroline Roussy, historienne à l'Institut des mondes africains. Une fois par mois, retrouvez sur notre site les Inédits du CNRS, des analyses scientifiques originales publiées en partenariat avec Libération (link is external). Dans un article pastiche, en date du 9 avril 2014, le Gorafi (Canal +) annonçait que l’Union africaine avait confié au célèbre designer Philippe Starck le soin de redessiner les frontières de l’Afrique.

Jalons Pour l'histoire du temps présent

Le 10 octobre 1954, un groupe de nationalistes algériens fonde le Front de Libération National (FLN). Leur objectif : mener une guérilla révolutionnaire visant à arracher l'indépendance algérienne à la France. Le premier acte de ce soulèvement a lieu dans la nuit du 1er novembre 1954 : 70 attentats disséminés sur une trentaine de points du territoire algérien visent à saboter des installations névralgiques (radio, centraux téléphoniques, dépôts de pétrole...) et à toucher des casernes et des gendarmeries afin d'y récupérer des armes. Ces attentats, qui devaient épargner les civils, font huit morts, parmi lesquels un jeune instituteur français, Guy Monnerot.

Jalons Pour l'histoire du temps présent

Forum d'Alger, 4 juin 1958, 19 heures. Face à la foule algéroise, flanqué de Salan (à gauche) et de Soustelle (à droite), le général de Gaulle s'apprête à prononcer un discours clef. Il s'adresse à l'immense foule présente, mais aussi et il le sait, par médias interposés, à l'ensemble de la communauté française. De quelle arme dispose-t-il pour tenter de mettre fin à plusieurs mois de crise politique en France et de quinze jours de climat putschiste en Algérie ? De "l'ambiguïté de son discours".