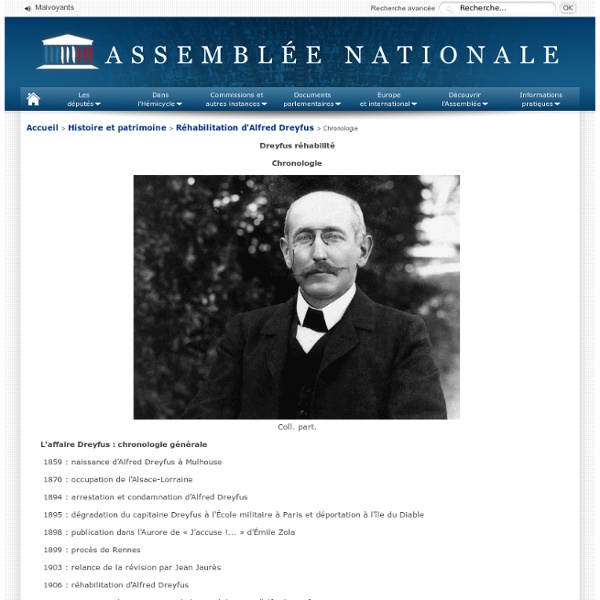

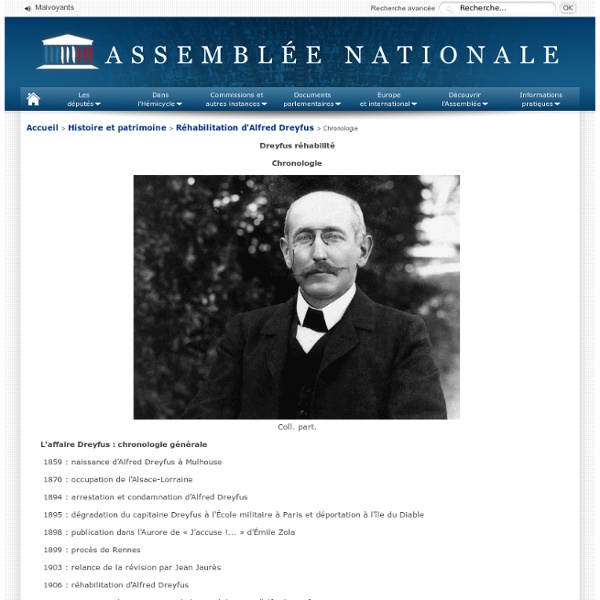

Chronologie de l’affaire Dreyfus : faits et débats parlementaires – Assemblée nationale

ZOLA DREYFUS, vidéo ZOLA DREYFUS, vidéo Economie et société Justice et faits divers - Archives vidéos Economie et société Justice et faits divers

Related:

Related: