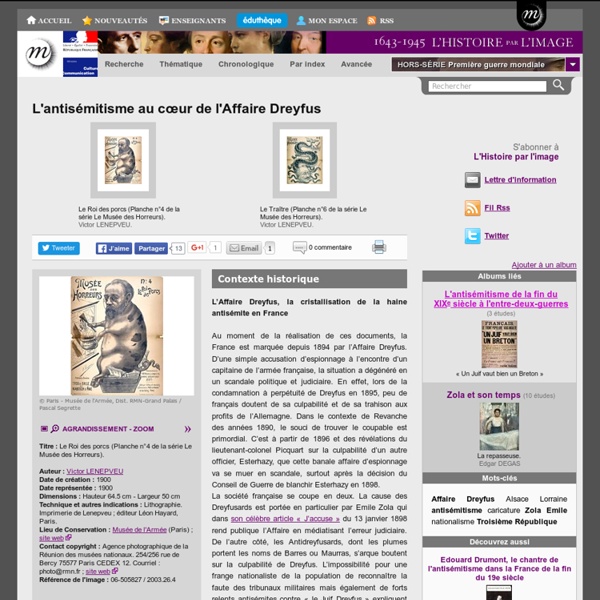

L'antisémitisme au cœur de l'Affaire Dreyfus

Contexte historique L’Affaire Dreyfus, la cristallisation de la haine antisémite en France Au moment de la réalisation de ces documents, la France est marquée depuis 1894 par l’Affaire Dreyfus. D’une simple accusation d’espionnage à l’encontre d’un capitaine de l’armée française, la situation a dégénéré en un scandale politique et judiciaire. Analyse des images « Les monstres » qui soutiennent la cause de Dreyfus. Ces documents appartiennent à une série de caricatures datant des années 1899/1900 et visant à prouver l’immoralité de la cause dreyfusarde. Interprétation La peur du complot, une base de l’antisémitisme Dans les ouvrages antisémites, comme La France Juive de Drumont, les Juifs sont considérés comme apatrides.

Bernard Lazare

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Bernard Lazare Photographie de Bernard Lazare Lazare Bernard, dit Bernard Lazare, né à Nîmes (Gard) le et mort à Paris le , est un critique littéraire, journaliste politique (il couvre les événements de la mine de Carmaux, il dénonce les crimes contre les Arméniens), anarchiste et polémiste français. Il fut le premier des dreyfusards. Jeunesse[modifier | modifier le code] Bernard Lazare (et non Bernard-Lazare comme l'écrivait Charles Péguy) est né à Nîmes le . Lazare Bernard obtient un Baccalauréat en sciences, mais sa passion, c'est la littérature, partagée avec son ami toulousain, le poète Éphraïm Mikhaël. Au cours de l'année universitaire 1887-1888, Lazare remet un mémoire consacré à « la législation conciliaire relative aux Juifs ». Affaire Dreyfus[modifier | modifier le code] Il ne se préoccupe pas moins de cette question juive, dont Édouard Drumont fait désormais son fonds de commerce. Bernard Lazare ne cherchait pas à plaire.

hijab 01

Opinion

Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789

Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'Homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. En conséquence, l'Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Etre suprême, les droits suivants de l'Homme et du Citoyen. Art. 1er

Related:

Related: